Les perspectives à court terme du Canada sont plutôt ternes, mais le plan de développement national augure bien pour la prospérité à long terme

Il n’est pas surprenant que la guerre commerciale menée par les États-Unis frappe de plein fouet l’économie canadienne. La forte contraction de la production au dernier trimestre, attribuable à l’effondrement des exportations, signifie que le Canada risque désormais de voir son PIB n’augmenter que d’environ 1,1 % en 2025, ce qui est bien inférieur au potentiel de l’économie. Par ailleurs, les difficultés structurelles persistantes, qui dépassent les facteurs cycliques tels que la guerre commerciale actuelle, laissent présager une année 2026 peu prometteuse. Dans cette Mise à jour sur l’économie et les marchés financiers, nous expliquons ce que cela signifie pour l’inflation, les taux d’intérêt et le dollar canadien à l’avenir.

Le Canada est en voie d’afficher une croissance inférieure à 2 % pour une troisième année de suite

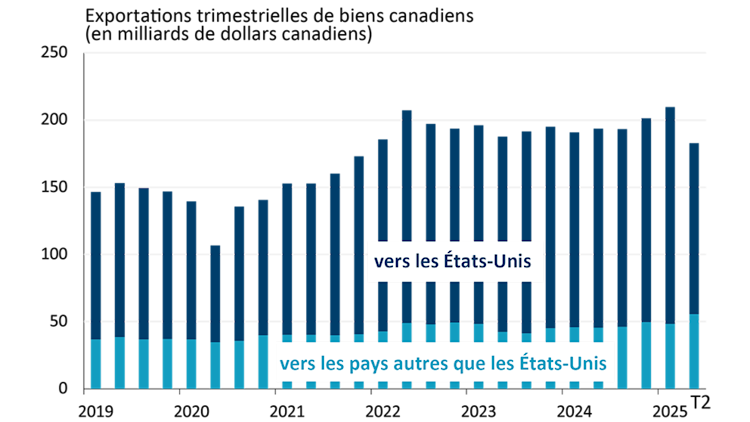

Le Canada vient de vivre la plus grande contraction économique depuis la récession liée à la COVID-19, conséquence de la guerre commerciale menée par les États-Unis. Les exportations ont chuté brusquement, en raison des tarifs douaniers américains imposés sur l’acier et l’aluminium canadiens ainsi que sur les produits non conformes à l’ACEUM, ce qui a entraîné une baisse annualisée du PIB réel de 1,6 % au deuxième trimestre. Les efforts déployés pour diversifier le commerce à l’extérieur des États-Unis ont permis d’augmenter les exportations vers des économies autres que les États‑Unis, mais pas assez pour compenser la baisse soudaine des exportations à destination des États-Unis au deuxième trimestre (figure 1). Tout aussi décourageant est le fait qu’une partie de la baisse du PIB au dernier trimestre est attribuable à la chute des investissements des entreprises, ce qui affaiblit davantage l’économie (nous en reparlerons plus loin).

Figure 1. La hausse des exportations vers des pays autres que les États-Unis n’a pas compensé la baisse soudaine des exportations vers les États-Unis

Sources : Statistique Canada, Services économiques FAC

Même les quelques éléments positifs du rapport sur le PIB du deuxième trimestre comportaient d’importantes réserves. Par exemple, les dépenses actuelles du gouvernement, qui ont augmenté au cours du dernier trimestre, devraient restituer une partie de ces gains au cours du second semestre de l’année. Il en va de même pour la croissance des dépenses de consommation, qui devrait ralentir considérablement après la hausse du deuxième trimestre, étant donné la faiblesse soutenue du marché du travail et la baisse du taux d’épargne des ménages, qui n’est plus que de 5 %, son niveau le plus bas depuis plus d’un an. Enfin, l’accumulation des stocks, qui a contribué de manière significative au PIB au dernier trimestre, n’est pas de bon augure pour la production à venir.

Il y a donc fort à parier que tout rebond de la production au second semestre sera modeste, laissant entrevoir une croissance du PIB du Canada d’environ 1,1 % en 2025. Il s’agirait de la troisième année consécutive de croissance inférieure à 2 %, ce qui met en évidence le fait que les problèmes économiques du Canada ne se limitent pas à des facteurs cycliques tels que la guerre commerciale en cours. La persistance des problèmes structurels nous laisse croire que 2026 ne sera pas une bonne année non plus.

La faiblesse des investissements des entreprises limite la productivité

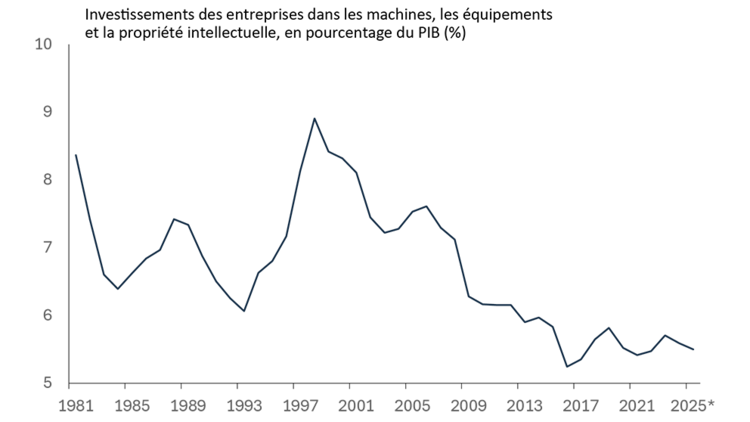

Par exemple, un PIB potentiel faible, c’est-à-dire la limite de vitesse de l’économie, attribuable à une productivité stagnante et à un net ralentissement de la croissance démographique, continue de freiner la croissance économique. La faiblesse chronique de la croissance de la productivité s’explique en grande partie par l’atonie de l’investissement privé. Il convient de noter que les investissements des entreprises dans les machines, les équipements et la propriété intellectuelle, exprimés en pourcentage du PIB, n’ont cessé de diminuer, pour atteindre seulement 5,5 % au premier semestre de 2025 (figure 2). Ce n’est pas une coïncidence si la croissance de la productivité du travail a atteint un maigre 0,6 % par année depuis 2002, soit environ le tiers du rythme observé au cours de la période de 1981 à 2001.

Figure 2. L’investissement des entreprises continue de stagner

* Estimation pour 2025 fondée sur les données des premier et deuxième trimestres de l’année.

Sources : Statistique Canada, Services économiques FAC

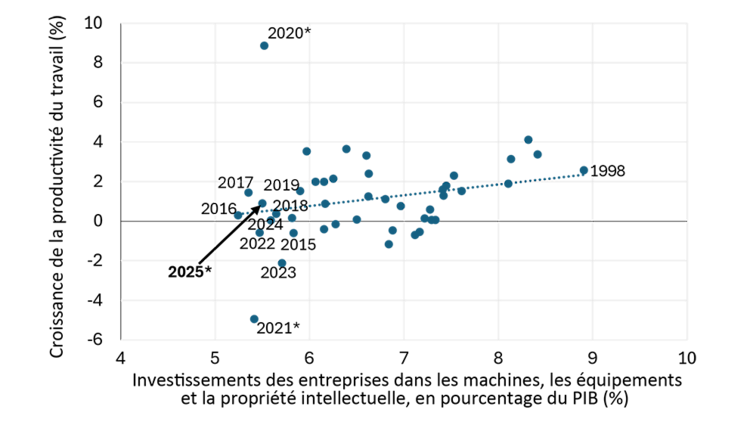

L’augmentation de la part des investissements des entreprises dans l’économie devrait se traduire par une meilleure croissance de la productivité (figure 3), augmentant ainsi le potentiel de l’économie. Cela est toutefois plus facile à dire qu’à faire. Il est difficile de concurrencer les incitatifs fiscaux de plusieurs milliards de dollars offerts par le gouvernement américain pour attirer des capitaux étrangers. Un dollar canadien en déclin peut aussi dissuader les investisseurs étrangers en quête de stabilité, en plus de faire grimper le coût des machines et des équipements importés.

Figure 3. Corrélation positive entre la productivité et la part de l’investissement dans le PIB

* L’estimation pour 2025 est fondée sur les données des premier et deuxième trimestres de l’année. Il faut également noter qu’en 2020, le nombre d’heures travaillées a chuté brusquement en raison de la récession causée par la COVID-19, ce qui a artificiellement gonflé la croissance de la productivité. En 2021, c’est l’inverse qui s’est produit, le marché du travail s’étant redressé.

Sources : Statistique Canada, Services économiques FAC

Si vous le construisez, ils viendront

Cela ne veut pas dire que le Canada doit abandonner la compétition pour attirer des capitaux étrangers. Le pays peut tirer parti de ses atouts dans d’autres domaines pour attirer des capitaux, par exemple son enseignement de calibre international et ses professionnels hautement qualifiés, son abondance de ressources naturelles, le libre-échange avec plus de 50 pays, son accord commercial (c’est-à-dire l’ACEUM) et sa proximité avec la plus grande économie du monde.

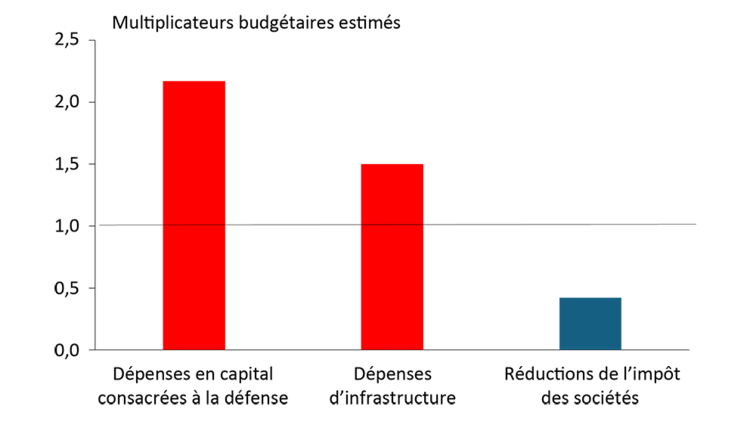

La modernisation des infrastructures canadiennes peut également attirer les investisseurs étrangers. C’est pourquoi les projets du gouvernement fédéral visant à augmenter les dépenses consacrées à la défense et aux infrastructures (par le biais de la Loi visant à bâtir le Canada) sont une bonne nouvelle. Ces dépenses peuvent entraîner des changements plus importants dans le PIB réel, un dollar dépensé générant plus d’un dollar de production, c’est-à-dire un « multiplicateur budgétaire » supérieur à un (figure 4).

De tels multiplicateurs élevés sont possibles grâce aux retombées positives de ces dépenses sur le secteur privé, qui peuvent être encore plus importantes si les dépenses ont lieu en période de faiblesse économique. Par exemple, les dépenses en capital pour la défense, comme la recherche et le développement, mènent souvent à des innovations technologiques qui stimulent d’autres investissements et favorisent la productivité dans l’ensemble de l’économie (par exemple, l’Internet et la navigation GPS). De plus, les dépenses affectées aux infrastructures, comme les routes, les chemins de fer, les ports et les pipelines, peuvent ouvrir de nouveaux marchés pour les exportateurs et, par conséquent, augmenter les investissements du secteur privé dans des secteurs comme l’agriculture, la fabrication, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz.

Le plan de développement national pourrait toutefois prendre un certain temps pour se traduire par des projets prêts à démarrer et stimuler l’activité économique. Ainsi, le fardeau de relancer la croissance canadienne à court terme incombe vraisemblablement à la Banque du Canada.

Figure 4. Les dépenses consacrées aux infrastructures et à la défense peuvent avoir un effet multiplicateur important

Sources : Institut canadien des affaires mondiales, Global Infrastructure Hub, DPB

La Banque du Canada peut apporter un soutien à court terme

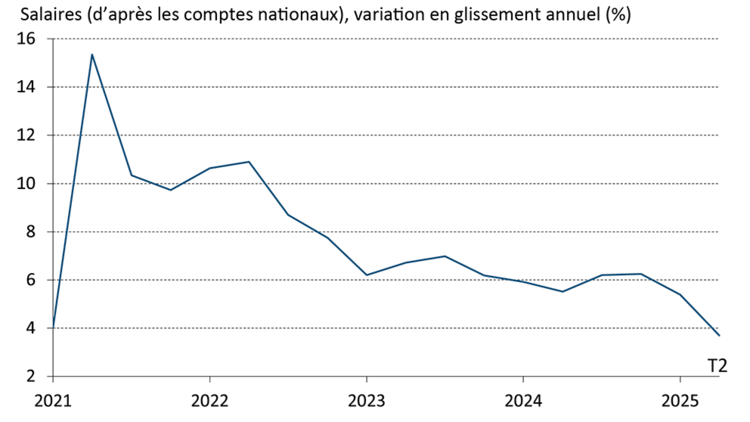

La banque centrale sera rassurée non seulement par la récente modération de l’inflation, mais aussi par la probabilité accrue qu’elle reste contenue. En effet, la détérioration du marché du travail a entraîné une hausse des salaires de seulement 3,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre, soit le rythme le plus lent depuis 2020 (figure 5), ce qui a réduit la nécessité pour les entreprises de répercuter ces coûts sur les prix à la consommation. Cela, combiné à l’élimination des tarifs de rétorsion et à l’élargissement de l’écart économique ou de production (conséquence de la croissance du PIB inférieure au potentiel), nous suggère que l’inflation fondamentale continuera de ralentir en 2026. Ainsi, la Banque du Canada (BdC), qui a abaissé son taux directeur à 2,50 % en septembre, offrira probablement des mesures de relance supplémentaires au cours des prochains mois afin d’éviter que le ralentissement actuel ne se transforme en récession. Il ne faut donc pas se surprendre si le taux de financement à un jour s’établit en dessous de la fourchette estimée pour le taux neutre (de 2,25 à 3,25 %) d’ici la fin de l’année.

Figure 5 : La modération de la croissance des salaires permet à la BdC de prendre des mesures de relance supplémentaires

Source : Statistique Canada

Si les taux à court terme peuvent encore baisser, à moins d’une récession, les taux à long terme devraient rester élevés et stables, sous l’effet de facteurs externes, comme nous l’avons expliqué en détail dans la Mise à jour sur l’économie et les marchés financiers du dernier trimestre. En d’autres termes, la courbe des rendements pourrait s’accentuer au cours de l’année prochaine. Cela signifie que les emprunteurs qui utilisent des produits à taux variable verront une baisse de leurs frais de service de la dette. Toutefois, pour les ménages en renouvellement d’hypothèque à taux fixe, taux généralement indexé sur le rendement des obligations de cinq ans du gouvernement du Canada, il y a peu de répit en vue.

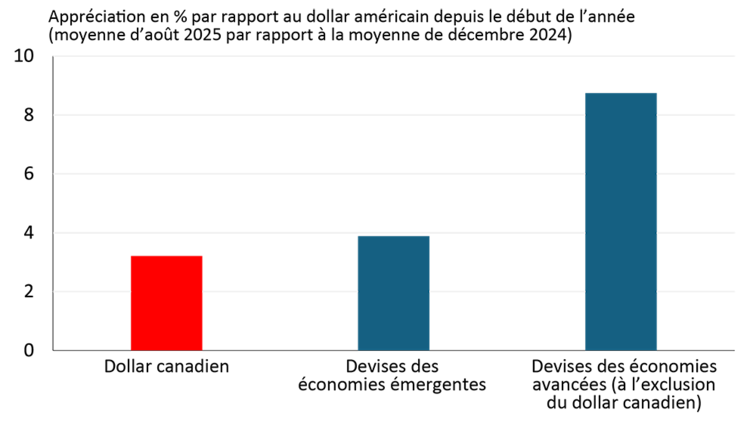

Perspectives inégales pour le dollar canadien

Les perspectives du dollar canadien sont plus difficiles à déchiffrer. Le huard a bénéficié de la faiblesse généralisée du dollar américain depuis le début de l’année, mais moins que d’autres grandes devises (figure 6), ce qui fait ressortir certains problèmes sous-jacents de la monnaie canadienne. La baisse des exportations au deuxième trimestre, qui a fait grimper le déficit du compte courant à 3,4 % du PIB – son pire niveau depuis 2020 –, a sans aucun doute pesé sur notre monnaie. Le désinvestissement net des investisseurs étrangers dans les titres de portefeuille canadiens au premier semestre, dans un contexte de perspectives économiques moroses, n’a pas aidé non plus.

À notre avis, ces dynamiques contrastées, c’est-à-dire la faiblesse du dollar américain compensée par la faiblesse des indicateurs économiques fondamentaux au pays, persisteront à court et à moyen terme, laissant le huard se négocier dans la fourchette de 72 à 74 cents américains au cours de la prochaine année.

Figure 6 : Le dollar canadien a sous-performé par rapport aux devises de pays autres que les États-Unis

Sources : Réserve fédérale des États-Unis, Services économiques FAC

En conclusion

Le Canada devrait connaître une autre année de croissance du PIB inférieure à 2 % en 2025, mais pire encore, le pays risque d’être aux prises avec une faible croissance pendant des années, à moins d’accroître durablement son potentiel économique. À cet égard, le plan de développement national du gouvernement fédéral, au moyen de dépenses d’investissement dans les infrastructures et la défense, est un pas dans la bonne direction, car il peut stimuler non seulement la croissance mais aussi le potentiel de l’économie s’il suscite des investissements supplémentaires de la part du secteur privé. Toutefois, il faudra du temps pour que ce plan soit pleinement mis en œuvre, ce qui signifie que toute aide immédiate à une économie en perte de vitesse devra venir de la Banque du Canada.

Étant donné le ralentissement de la croissance des salaires et le retrait des tarifs de rétorsion, la banque centrale jugera avoir une meilleure emprise sur l’inflation et pourra donc réduire davantage son taux directeur. Il ne serait pas surprenant que le taux de financement à un jour chute en dessous de la fourchette du taux neutre estimée à 2,25 à 3,25 % avant la fin de l’année. Cela procurera un certain répit aux emprunteurs qui utilisent des produits à taux variable. Toutefois, les rendements obligataires à long terme devraient rester élevés et stables en raison de facteurs externes, ce qui signifie que les emprunteurs qui renouvellent des produits à taux fixe tels que les prêts hypothécaires (dont les taux sont souvent liés aux obligations d’État à long terme) ne bénéficieront peut-être pas d’un grand répit.

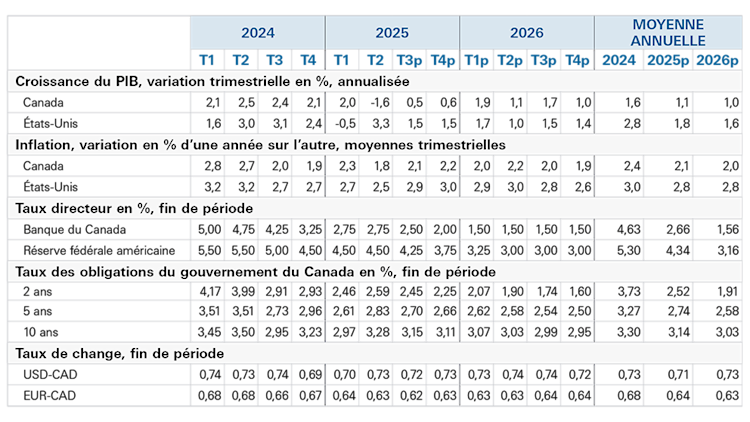

Résumé des prévisions concernant les principales variables économiques

Sources : Bloomberg, Services économiques FAC

Krishen Rangasamy

Directeur, Services économiques et économiste principal

Krishen Rangasamy est directeur, Services économiques et économiste principal à FAC. Grâce à ses perspectives et à son leadership, il contribue à orienter la recherche sur des sujets liés à la macroéconomie et à l’agriculture, recherche que FAC et ses clients externes utilisent pour étayer leurs stratégies et surveiller le risque.

Avant son arrivée à FAC en 2023, Krishen a été spécialiste de la macroéconomie pendant plus de 15 ans sur Bay Street, notamment au sein de deux grandes banques canadiennes, où il a conseillé des négociateurs en bourse et a aidé à diriger des travaux de recherche et de prévision économiques. De plus, il donnait régulièrement ses commentaires judicieux à propos des marchés financiers sur d’importantes chaînes de télévision spécialisées dans les affaires, de même que dans la presse écrite. Avant d’œuvrer dans les services bancaires d’investissement, Krishen a travaillé comme analyste du secteur énergétique dans l’Ouest canadien. Il a obtenu sa maîtrise ès arts en économie à l’Université Simon-Fraser.