Le mouvement alimentaire canadien « tout sauf les États-Unis »

Si vous entrez dans une épicerie canadienne aujourd’hui, vous remarquerez peut-être quelque chose de différent. Une résistance s’organise dans les rayons, où l’on remarque des feuilles d’érable et des « T », qui identifient respectivement les produits canadiens et ceux qui sont directement touchés par les tarifs douaniers. Les acheteurs ne se contentent plus de choisir ce qui est frais ou abordable, leurs choix sont guidés par leur conscience. En 2025, cela les mène de plus en plus souvent à acheter tout sauf des produits américains.

Ce changement dans le comportement des consommateurs remodèle la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne. Si les États-Unis restent le principal partenaire commercial du Canada, les importations d’aliments en provenance du sud de la frontière sont toutefois en baisse. La population canadienne se tourne vers d’autres pays et vers les fournisseurs nationaux. Ce mouvement est porteur d�’espoir pour les entreprises agroalimentaires canadiennes, mais il révèle également certaines limites de notre système alimentaire ainsi que la complexité des choix des consommateurs.

Les produits alimentaires d’origine nationale dominent l’offre d’aliments transformés au Canada

Les Canadiens et Canadiennes ont depuis longtemps une préférence pour les produits locaux. Cette tendance correspond aux résultats d’études universitaires [en anglais seulement] selon lesquelles les consommateurs des pays développés sont prêts à payer plus cher pour des produits alimentaires dont l’étiquette indique l’origine nationale que pour des produits équivalents importés. Beaucoup de personnes le font afin de soutenir les entreprises locales, de protéger les emplois dans leur pays et d’affirmer leur fierté nationale, des comportements généralement qualifiés d’ethnocentrisme. D’autres considèrent la mention de l’origine nationale sur l’étiquette comme un indicateur de qualité ou de sécurité, en particulier lorsque ces attributs ne sont pas faciles à évaluer en magasin.

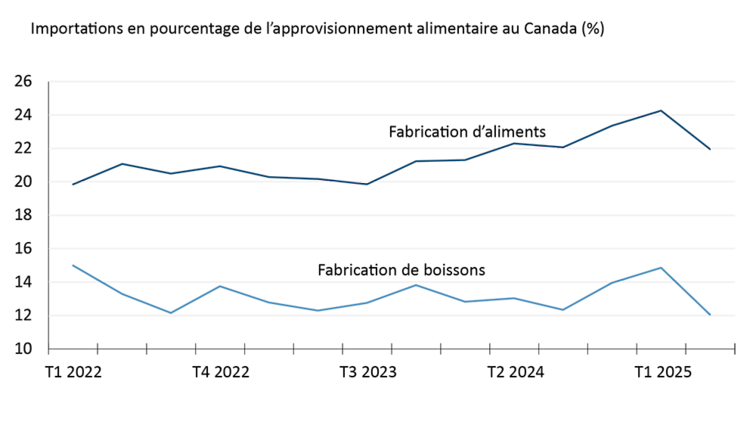

Toutefois, le système alimentaire canadien a également ses limites. Notre climat, notre géographie et notre capacité de production ne nous permettent pas de tout cultiver et de tout transformer. Depuis 2014, la part des importations dans l’offre nationale d’aliments et de boissons est relativement stable, s’établissant à environ 20 % pour les aliments transformés et à 14 % pour les boissons (figure 1).

Figure 1 : Les importations, en pourcentage de l’approvisionnement alimentaire au Canada, atteignent des sommets au premier trimestre de 2025

Sources : Statistique Canada, Services économiques FAC

Ce qui s’est produit au deuxième trimestre de 2025, juste au moment où les perturbations commerciales se sont installées, est frappant. Après avoir atteint son plus haut niveau jamais enregistré (depuis 2002) au 1er trimestre de 2025, la part des importations d’aliments transformés a connu, au trimestre suivant, sa plus forte diminution entre deux trimestres, soit de 2,3 points de pourcentage pour la fabrication alimentaire et de 2,8 pour les boissons.

Pourquoi ce repli soudain? Il s’agit principalement d’une combinaison de deux facteurs :

Concentration des activités dans le premier trimestre : Il est possible que les importateurs aient précipité les expéditions de denrées non périssables au premier trimestre afin d’éviter les tarifs douaniers imminents.

Changement de comportement des consommateurs : La population canadienne opte peut-être de plus en plus pour des produits nationaux.

Il faudra des mois de données pour quantifier pleinement l’incidence et la cause profonde. Cependant, il ne fait aucun doute qu’un changement s’opère dans la configuration du commerce mondial.

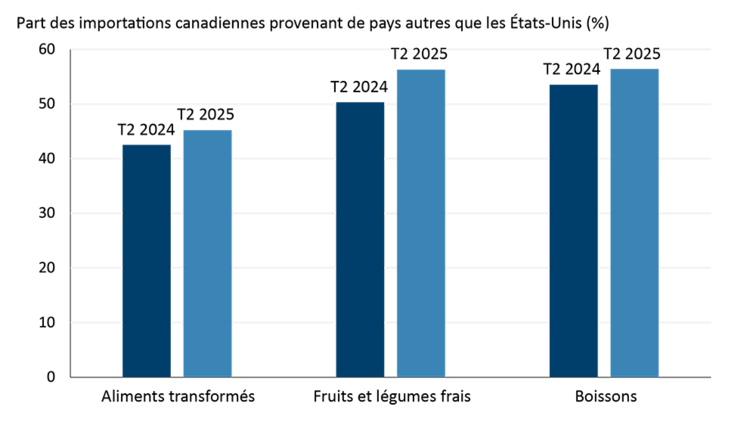

Les États-Unis délaissés comme source d’aliments importés

Auparavant, lorsque la population canadienne ne trouvait pas ce dont elle avait besoin dans son propre pays, elle se tournait principalement vers les États-Unis. La proximité facilitait les choses aux importateurs, les routes d’expédition plus courtes réduisant les coûts et aidant à préserver la fraîcheur. Les États-Unis fournissent toujours plus de la moitié des aliments transformés importés au Canada et près de la moitié des produits frais et des boissons. Toutefois, en 2025, les Canadiens et Canadiennes regardent ailleurs. Les produits provenant du reste du monde commencent à représenter une part plus importante des importations canadiennes par rapport à l’année précédente, et ce, dans toutes les catégories (figure 2).

Figure 2 : Les autres pays accaparent une part croissante des importations alimentaires canadiennes au détriment des États-Unis

Source : Base de données sur le commerce international de marchandises du Canada

Ces résultats sont également appuyés par des recherches récentes menées par Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC), qui révèlent que 76 % de la population canadienne est motivée à éviter les produits américains et que dans une proportion de 43 %, elle a apporté des changements importants à ses habitudes d’achat à l’épicerie cette année. Les principales raisons? La colère et la frustration à l’égard des États-Unis, le désir d’aider les transformateurs canadiens et la fierté nationale.

Or cette diversification n’est pas seulement une réponse aux préférences actuelles des consommateurs et aux coûts tarifaires; elle fait aussi partie d’une stratégie à plus long terme visant à réduire la dépendance à l’égard d’un seul partenaire commercial. Il s’agit maintenant de gérer ce changement sans compromettre l’accès ou l’abordabilité pour les consommateurs.

Le coût de choisir les produits canadiens

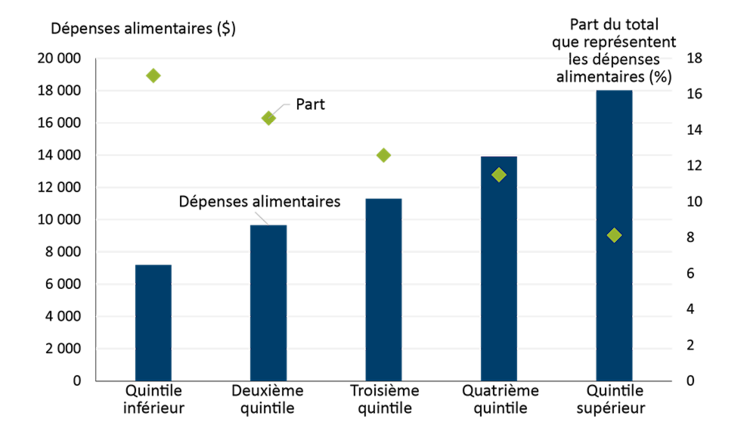

Si certaines personnes au Canada balayent les codes-barres et évitent le jus d’orange importé pour des raisons politiques, d’autres font face à une réalité plus difficile : elles n’ont tout simplement pas les moyens d’être aussi sélectives. En 2023, les ménages à revenu le plus bas ont consacré plus de 17 % de leurs dépenses totales à leur alimentation, comparativement à seulement 8 % pour ceux qui se situent dans la tranche de revenus la plus élevée (figure 3).

Figure 3 : La part des dépenses alimentaires diminue à mesure que les revenus augmentent

Source : Statistique Canada

En 2024, 25 % des personnes faisaient partie de ménages en situation d’insécurité alimentaire, contre 23 % en 2023, selon PROOF [en anglais seulement], sous l’effet de l’inflation, des contraintes d’approvisionnement et des écarts croissants en matière d’accessibilité des denrées alimentaires. Ces ménages n’ont tout simplement pas le luxe de choisir. Pour eux, la question n’est pas de savoir quelles fraises acheter, mais de savoir s’ils peuvent les acheter.

Les ménages canadiens continueront probablement à acheter des produits du pays tant qu’ils en auront les moyens. En fait, la même enquête de CTAC a révélé que 33 % des répondants entendent maintenir leur niveau actuel de dépenses en produits canadiens jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se le permettre et que 52 % considèrent qu’acheter plus de produits canadiens a fait grimper leur facture d’épicerie.

Alors, même si les consommateurs expriment une préférence pour les produits nationaux, les décisions concrètes reposent souvent sur le prix, le goût et la disponibilité. L’écart entre les préférences déclarées et les achats réels dépend des revenus, de l’accès et de la nécessité. Il est important que les entreprises appartenant à la chaîne d’approvisionnement en tiennent compte lorsqu’elles prennent des décisions de production.

Répercussions sur la chaîne d’approvisionnement

Étant donné que les consommateurs soupèsent la valeur des différents attributs, leur attention se porte sur les étiquettes. Ils surveillent de près. En fait, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a constaté cette année une hausse des plaintes concernant l’étiquetage du pays d’origine. De plus, l’« érablanchiment » (« maple-washing » en anglais) fait les manchettes. Il s’agit de la pratique consistant à tromper les acheteurs sur la provenance canadienne d’un produit.

Cette surveillance reflète un intérêt plus marqué des consommateurs pour la transparence. Aujourd’hui, les projecteurs sont braqués sur le pays d’origine. Demain, il s’agira peut-être de l’empreinte environnementale ou d’un approvisionnement éthique. C’est pourquoi il est important d’investir dans la traçabilité. Les entreprises qui se dotent d’une solide documentation et d’une bonne visibilité de la chaîne d’approvisionnement seront mieux équipées pour s’adapter à long terme à l’évolution des exigences des consommateurs.

Un étiquetage clair et honnête n’est pas seulement une question de conformité, mais aussi de confiance et de résilience à long terme. Au lieu de réagir à chaque tendance, les entreprises peuvent communiquer la valeur de leurs produits et renforcer leur position sur le marché, peu importe les exigences des consommateurs. En prime, une traçabilité solide est également cruciale pour la gestion des rappels, la rentabilité et la conformité des exportations.

En conclusion

Si le mouvement en faveur des aliments produits au pays exerce un effet stimulant sur le secteur agroalimentaire canadien, il n’en reste pas moins que les retombées économiques à court terme risquent d’être modestes. Le produit intérieur brut (PIB) ne montera pas nécessairement juste parce que les consommateurs remplacent les produits importés par des produits nationaux. À moins que la production nationale s’accroisse, le changement ressemblera davantage à une redistribution qu’à la croissance.

Il y a néanmoins des avantages. Si la demande pour la transformation réalisée au pays augmentait, il pourrait en découler davantage d’emplois et d’investissements dans le secteur agroalimentaire, ce qui, à long terme, pourrait stimuler le PIB. Il est également encourageant de constater que la population canadienne prend le temps de s’informer sur l’origine des aliments et pratique une sélection plus active des produits offerts en magasin. Enfin, la diversification du commerce des produits qui ne peuvent pas être cultivés ici peut aider le Canada à devenir plus résilient dans les années à venir.

Amanda Norris

Économiste principale

Amanda s’est jointe à FAC en 2024 en tant qu’économiste. Spécialisée dans l’industrie agroalimentaire, elle effectue également des recherches sur la gestion de l’offre et les tendances de consommation. Amanda était auparavant à Agriculture et Agroalimentaire Canada, où elle a acquis une vaste connaissance de l’économie, des techniques et du secteur en occupant divers postes, notamment ceux de conseillère en matière de politiques, de cheffe de projets et d’économiste.

Amanda est titulaire d’une maîtrise en économie de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources de l’Université de Guelph. Elle est également membre du conseil d’administration de la Société canadienne d’agroéconomie, où elle promeut les activités de rayonnement et l’importance de la recherche en agriculture et agroalimentaire.