Rapport 2021 sur les échanges commerciaux : Utiliser les fluctuations du taux de change pour surveiller la performance des produits agricoles et agroalimentaires

Introduction

Le dollar canadien, favorisé par la hausse des prix des produits de base, s’est apprécié de 1,4 % par rapport au dollar américain depuis le début de l’année, affichant la meilleure performance des monnaies du G10. Cela ne laisse généralement rien présager de bon pour les exportations canadiennes, car le cours de la devise est un déterminant important des flux commerciaux du Canada. Mais ce n’est pas le seul : les tensions géopolitiques, la vigueur de l’économie des importateurs, les perturbations météorologiques et les autres facteurs majeurs qui perturbent la demande ou l’offre (comme la reconstitution du cheptel porcin de la Chine) sont également des facteurs cruciaux. Toutefois, étant donné le rôle majeur qu’il joue, le taux de change devrait être mesuré avec autant d’exactitude que possible.

Un simple coup d’œil au taux de change USD/CAD est souvent utilisé comme un indicateur de la compétitivité du Canada, notamment parce que la plupart des exportations canadiennes, y compris plusieurs produits agricoles de base et la plupart des produits agroalimentaires, sont destinées aux États-Unis. Toutefois, cela ne reflète pas l’influence de la valeur des monnaies des pays exportateurs concurrents sur les décisions des pays importateurs. Nous proposons donc un indice de taux de change effectif (TCE) du dollar canadien pour évaluer le dollar canadien par rapport à un panier de devises des principaux exportateurs afin d’améliorer la manière dont nous évaluons les fluctuations du taux de change sur la performance commerciale de nos produits agricoles et agroalimentaires.

Le contexte commercial des produits agricoles en 2020

La COVID-19 a occasionné une contraction des exportations agricoles mondiales1 en 2020, précipitant un recul de 9,0 %2 par rapport à l’année précédente. Les exportations de toutes les catégories de produits ont régressé, à l’exception d’une seule. La catégorie des poissons et crustacés et celle des fruits et noix ont été touchées le plus durement, ayant enregistré des baisses respectives de 25,0 % et de 15,1 %. La catégorie à faire exception a été celle des oléagineux, qui a crû de 7,1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est attribuable en partie à la hausse des exportations mondiales de canola, mais dans une plus grande mesure à l’augmentation de 11,4 % des exportations mondiales de soya, lesquelles sont approximativement six fois plus importantes que les exportations de canola.

De façon générale, la pandémie a exacerbé le ralentissement du taux de croissance des exportations mondiales observé en 2019 pour la plupart des produits de base. Ce ralentissement, combiné à la baisse de la valeur des échanges commerciaux observée en 2015, fait en sorte que les taux de croissance annuelle moyens (TCAM) des exportations d’animaux vivants, de poissons, de plantes vivantes et de céréales pour les dix dernières années sont presque nuls. Le TCAM des exportations depuis 2011 est de 1,5 % pour les légumes, de 2,6 % pour les fruits et noix, et de 2,7 % pour les oléagineux.

Dans l’ensemble, l’année 2020 a été bonne pour les exportateurs canadiens de produits agricoles. Le taux de croissance des exportations totales du Canada s’est chiffré à 13,9 %, ce qui représente le taux le plus élevé parmi les principaux exportateurs. La Chine a été le seul pays parmi les cinq plus importants exportateurs à afficher une baisse par rapport à l’année précédente. Les États-Unis sont demeurés le premier fournisseur de produits agricoles de base, suivis des Pays-Bas, de la Chine et du Brésil, qui ont occupé à tour de rôle les deuxième, troisième et quatrième rangs au cours des dix dernières années. Avec 5,5 % des exportations agricoles totales, le Canada s’est classé au cinquième rang mondial des exportateurs agricoles, une position qu’il occupe depuis 2012. Le pays ayant gagné le plus de terrain depuis 2011 est le Brésil, ayant enregistré un TCAM de ses exportations agricoles de 7,0 %. Affichant un TCAM de 2,3 %, le Canada a progressé à un rythme plus soutenu que les Pays-Bas et les États-Unis.

Comme d’habitude, le succès de nos exportations a reposé sur les céréales (28,0 % des exportations agricoles du Canada) et les oléagineux (32,2 % des exportations agricoles du Canada). De toutes les céréales que nous exportons, le blé est celle qui génère le plus important revenu d’exportation. Au cours des dix dernières années, le Canada a maintenu sa position enviable au sein des plus grands exportateurs de blé, ayant toujours occupé les premier, deuxième ou troisième rangs. Toutefois, c’est l’essor de la région de la mer Noire (Bulgarie, Géorgie, Roumanie, Russie, Turquie et Ukraine) qui a retenu l’attention du secteur du blé. Cette région, qui ne représentait que 12,1 % des exportations mondiales de blé en 2011, a vu ses exportations grimper au point où elle était devenue responsable de 30,5 % des exportations mondiales de blé en 2019.

1 Comprend les catégories SH01 (animaux vivants), SH03 (poissons et crustacés), SH06 (plantes vivantes), SH07 (légumes, plantes comestibles), SH08 (fruits et noix), SH10 (céréales) et SH12 (oléagineux)

2 Données extraites de la base de données Comtrade de l’ONU le 9 octobre 2021.

Le contexte commercial des produits agroalimentaires en 2020

Comparativement à la contraction mondiale des exportations agricoles de 9,0 %, les exportations agroalimentaires3 n’ont pas été touchées aussi durement par les ralentissements causés par la COVID-19, reculant de 3,7 %. Néanmoins, les exportations agroalimentaires ont crû à un rythme anémique au cours des dix dernières années, affichant un TCAM de moins de 1,0 %. La viande constitue la première catégorie d’exportation en importance, ayant représenté en moyenne 13,4 % des exportations agroalimentaires de 2011 à 2020. Ayant connu un TCAM de 1,3 % pendant cette période, elle se classe parmi les secteurs ayant le plus progressé. Les boissons, qui constituent la deuxième catégorie en importance, ont représenté 12,2 % des exportations agroalimentaires et ont enregistré un TCAM de 1,1 % au cours des dix dernières années.

Les exportateurs canadiens de viande ont contribué à stimuler la croissance du secteur de la viande. Ensemble, le porc et le bœuf ont représenté, en moyenne, 36,4 % des exportations mondiales de viande depuis 2011. En 2020, le Canada a occupé le huitième rang des pays exportateurs de viande et a accaparé 4,6 % des exportations totales. Notre position sur les marchés du bœuf s’est améliorée depuis 2011. Pendant cette période, les exportations de bœuf frais ont connu un TCAM impressionnant de 7,8 % (alors que celles de bœuf congelé, une catégorie beaucoup plus petite, ont crû à un taux annuel moyen de 8,3 %).

Une tendance différente se dessine pour la performance du Canada sur les marchés du porc. Le Canada a occupé le quatrième rang des exportateurs de porc en 2020, ayant accaparé 8,7 % des exportations totales. Bien que nous ayons passé du cinquième au quatrième rang depuis 2011, nos exportations croissent au même rythme que celles de nos concurrents et notre part de marché n’a pas augmenté.

En date de 2020, le Canada ne s’est toujours pas hissé parmi les dix plus grands exportateurs de produits agroalimentaires. Il a toutefois gagné du terrain depuis 2011, passant de 16e à la 11e position. Les États-Unis se trouvent toujours à la tête des pays exportateurs d’aliments, suivis de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la France. Les autres pays qui complètent la liste des dix premiers exportateurs sont le Brésil, l’Italie, la Chine, la Belgique, l’Espagne et l’Indonésie.

3 Comprend les catégories SH02 (viandes et abats comestibles), SH04 (produits laitiers), SH09 (café), SH11 (produits de la minoterie), SH15 (graisses et huiles), SH16 (préparations de viande, de poisson), SH17 (sucre), SH18 (cacao), SH19 (préparations à base de céréales, de farines), SH20 (préparations de légumes), SH21 (préparations alimentaires diverses), SH22 (boissons), SH23 (aliments préparés pour animaux, résidus et déchets), SH35 (matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes)

Méthodologie

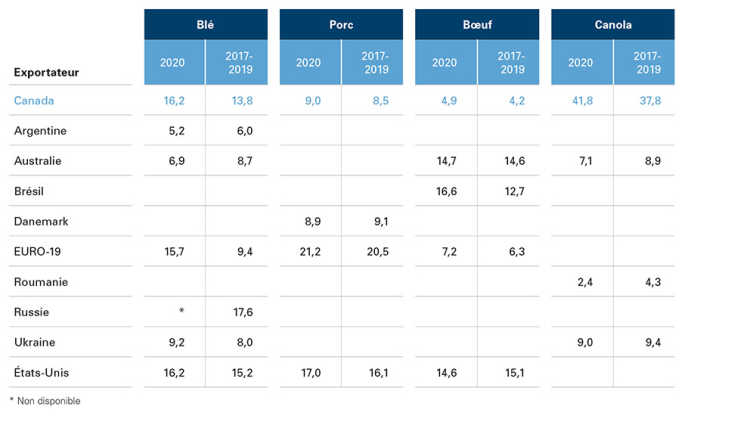

Le rapport 2021 sur les échanges commerciaux préparé par FAC décrit des indices de taux de change effectif (TCE) pour le blé, le canola, le bœuf et le porc. En utilisant les valeurs moyennes des exportations annuelles de 2017 à 2019, nous avons calculé les parts de marché du Canada et des autres pays qui ont une part de marché d’au moins 5 % pour chaque produit de base (tableau 1). Les quatre indices de taux de change sont fondés sur la valeur de la monnaie de chaque exportateur par rapport au dollar canadien et sont pondérés en fonction de la part de marché de chaque exportateur.

Les indices TCE sont normalisés à 100 en date de janvier 2018. Un indice TCE croissant signale que le Canada devient moins compétitif dans les marchés mondiaux en raison de l’évolution défavorable du huard par rapport aux monnaies des principaux concurrents (et vice-versa).

Tableau 1 : Parts de marché de produits d’exportations sélectionnés : moyennes de 2017 à 2019, 2020

Source : UNComtrade.

En conclusion

L’importance des échanges commerciaux avec les États-Unis ne peut guère être surestimée et le taux de change CAD/USD est un facteur crucial à notre compétitivité sur les marchés mondiaux. Mais ce n’est pas le seul facteur. Nous avons démontré cela en analysant des produits de base importants à notre performance commerciale, chacun d’eux ayant un panier différent de devises pertinentes.

L’indice de taux de change effectif du dollar canadien (TCE) offre une mesure précise, utilisant 17 monnaies de pays qui représentent au moins 0,5 % des exportations et importations canadiennes hors pétrole. En évaluant l’influence des monnaies des plus grands importateurs de nos produits agricoles et agroalimentaires, nous pourrions porter plus loin l’analyse des TCE du présent rapport.

Pour 2022, nous nous attendons à ce que la hausse des prix de l’énergie soutienne le dollar canadien et qu’elle le maintienne légèrement au-dessus de sa valeur actuelle de 0,80 $ US pour le reste de 2021. Si les prix à terme de l’énergie observés en Europe récemment entraînent une hausse significative de l’inflation dans tout le continent européen, le dollar canadien devrait demeurer supérieur à 0,69 € pour le reste de l’année et le début de 2022.

Martha Roberts

Rédactrice économique

Membre de l’équipe des Services économiques depuis 2013, Martha Roberts est une spécialiste en recherche qui étudie les risques et les facteurs de réussite pour les producteurs agricoles et les agroentreprises. Martha compte 25 années d’expérience dans la réalisation de recherches qualitatives et quantitatives et la communication des résultats aux spécialistes de l’industrie. Elle est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, et d’une maîtrise en beaux-arts en écriture non fictive de l’Université de King’s College.