Comment les croisements laitier-boucherie changent l’offre du secteur bovin au Canada

De par leur nature, les secteurs laitier et bovin ont toujours été interdépendants dans une certaine mesure. Toutefois, cette relation évolue à mesure que de plus en plus de veaux « issus d’un croisement laitier-boucherie » (c’est-à-dire, des veaux nés de vaches laitières fécondées avec la semence de taureaux de boucherie) voient le jour. Ce changement crée des débouchés dans toute la chaîne d’approvisionnement du secteur bovin, et ce, jusqu’aux transformateurs. Il existe cependant des défis à relever, notamment une dépendance accrue à l’égard des veaux issus d’un croisement laitier-boucherie pour approvisionner les parcs d’engraissement canadiens, alors que le cheptel bovin nord-américain se contracte. Toute hausse soudaine de la demande de lait pourrait entraîner une nouvelle réduction de la quantité déjà restreinte de viande bovine disponible. À mesure que les stratégies de reproduction dans le secteur laitier évoluent, sa contribution à l’approvisionnement en bœuf destiné aux consommateurs évoluera elle aussi.

La science change les stratégies de reproduction

Le pouvoir de la science continuera de transformer l’industrie laitière, et ses répercussions iront bien au-delà de l’exploitation laitière. Les progrès réalisés dans les technologies de reproduction, combinés à l’utilisation accrue de la génomique, ont entraîné une hausse marquée de l’adoption de la semence sexée dans les exploitations. Traditionnellement, lorsqu’une vache ou une génisse laitière était inséminée, la naissance d’une femelle relevait du hasard, et les producteurs et productrices croisaient les doigts pour que naissent de futures femelles laitières, en particulier pour leurs animaux les plus productifs. Avec l’arrivée de la semence sexée, ce qui relevait autrefois de la chance s’est transformé en une probabilité d’environ 95 % d’obtenir le sexe souhaité à la naissance.

Les producteurs et productrices se sont donc retrouvés dans une situation unique. Supposons qu’une exploitation avait besoin de 100 génisses de remplacement. Par le passé, il fallait faire reproduire environ 200 vaches ou génisses pour obtenir ces 100 génisses de remplacement (sans tenir compte des taux de perte). Maintenant, avec un résultat presque certain, seules 105 vaches ou génisses devraient être inséminées pour générer les femelles de remplacement. Toutefois, les 95 autres vaches ou génisses doivent quand même être mises à la reproduction pour produire du lait. Alors, que font les producteurs et productrices de ces animaux?

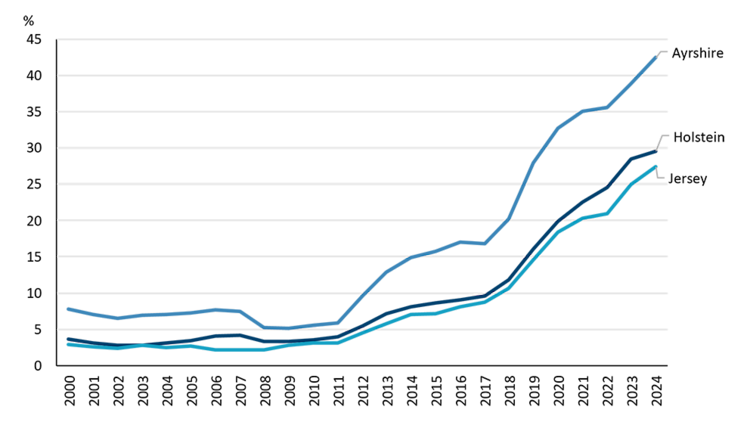

C’est là qu’intervient la génétique bovine. De plus en plus de producteurs et productrices prennent leurs vaches de gamme intermédiaire et les croisent avec différents taureaux de boucherie (figure 1). Par exemple, le pourcentage de vaches Holstein fécondées avec la semence de taureaux de boucherie est passé de 3,4 % en 2005 à 29,5 % en 2024. Nul besoin de rappeler les avantages de l’utilisation de cette technologie du point de vue de la gestion du cheptel; nous nous concentrons plutôt sur les répercussions économiques de ce changement.

Figure 1 : Proportion estimée de croisements laitier-boucherie au Canada, par race

Source : Lactanet (reproduit avec permission)

Le secteur laitier contribue déjà à l’approvisionnement en bœuf canadien

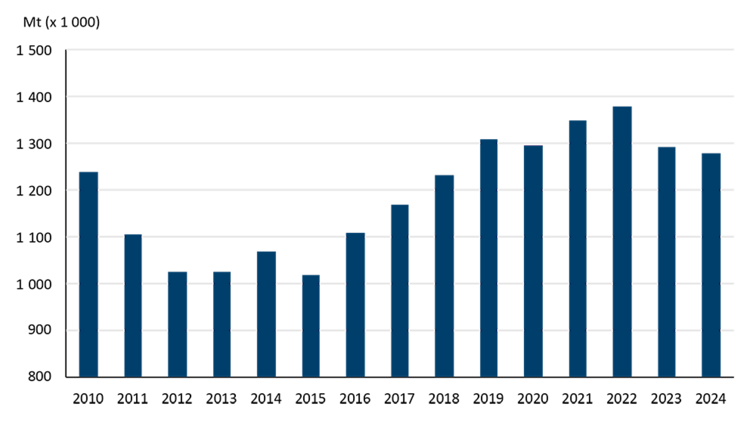

Le volume de bœuf produit au Canada a fluctué énormément au cours des dix dernières années. La production bovine a augmenté de 2015 à 2022 avant de diminuer au cours des deux dernières années (figure 2). L’augmentation du poids des carcasses a contribué à compenser la baisse du nombre total de bovins abattus. On peut s’attendre à des poids de carcasse élevés à court terme, car le prix des bovins d’engraissement et des bovins gras a atteint un niveau record et le prix des céréales fourragères est bas, ce qui offre les conditions idéales pour inciter les élevages et les parcs d’engraissement à prolonger l’engraissement des animaux. Les transformateurs cherchent eux aussi du bétail là où ils peuvent et, pour le moment, n’appliquent plus de réduction pour les animaux plus lourds.

Figure 2 : La production bovine au Canada, de 2010 à 2024

Source : Statistique Canada

Le secteur laitier fournit du bœuf de deux façons : les vaches de réforme ou les veaux qui sont engraissés pour l’abattage. La part des vaches de réforme est restée stable au cours des 15 dernières années, le cheptel de vaches laitières du Canada et les taux de réforme étant également restés stables pendant cette période. La part des veaux issus d’un croisement laitier-boucherie est plus récente et trop nuancée pour être calculée avec précision. Toutefois, il est important de noter que les veaux laitiers ont toujours contribué à la chaîne d’approvisionnement du secteur bovin, qu’il s’agisse des veaux Holstein ou des veaux issus d’un croisement laitier-boucherie.

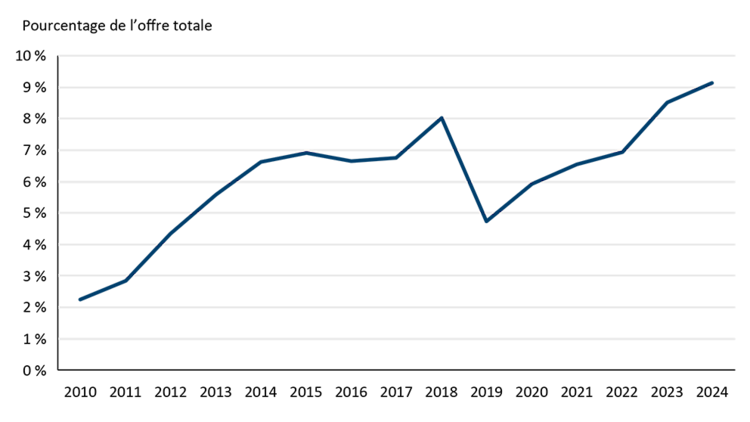

La contribution des croisements laitier-boucherie à l’offre totale de bœuf au Canada est passée d’environ 2 % en 2010 à plus de 9 % en 2024 (figure 3), ce qui coïncide avec l’utilisation accrue de semence sexée. Il convient de souligner que cette contribution a augmenté au cours des deux dernières années, en partie en raison de la baisse de l’approvisionnement en bœuf, soit le dénominateur de notre calcul. En d’autres termes, la viande bovine issue de croisements laitier-boucherie est devenue une composante de plus en plus importante de l’offre totale de viande bovine au Canada.

Figure 3 : La contribution des croisements laitier-boucherie à l’offre de viande bovine du Canada a atteint un sommet record en 2024

Sources : Statistique Canada, AAC, Lactanet et Services économiques FAC

Si la demande de lait grimpe, qu’est-ce que cela signifie pour l’offre de bœuf canadien?

Si la demande de lait augmentait considérablement, il faudrait davantage de vaches pour répondre à cette demande, à moins d’augmenter à court terme la productivité. Ainsi, les taux de réforme pourraient diminuer (grâce à des périodes de lactation plus longues) ou on pourrait utiliser davantage de semence sexée pour inséminer des vaches de gamme intermédiaire afin de produire des génisses destinées à la production laitière future. Hypothétiquement, donc, si une vache a été inséminée avec de la semence de taureaux de boucherie, elle peut maintenant l’être avec une semence sexée de Holstein pour garantir une génisse. Il en résulte qu’un veau croisé ne se retrouve pas dans la chaîne d’approvisionnement du secteur bovin.

Pour mieux illustrer le tout, supposons qu’une augmentation de 10 % de la quantité de lait est requise en 2027. Par rapport à 2024, il s’agit d’une augmentation de près d’un milliard de litres de lait. Si le premier vêlage a lieu à 25 ou 26 mois, cela signifie que les génisses nées et conservées en 2025 vêleront et produiront du lait en 2027. Nous aurons alors besoin de 96 940 vaches supplémentaires d’ici 2027 pour soutenir cette production laitière (en supposant que la production de lait par vache ne change pas). En supposant un taux de perte de 9 % des génisses à la naissance, cela signifie que nous avons besoin de 107 000 génisses supplémentaires aujourd’hui pour répondre à la demande dans deux ans.

Donc, 107 000 veaux représenteraient, tout au plus, le nombre de veaux issus d’un croisement laitier-boucherie qui devraient être retirés de la chaîne d’approvisionnement du secteur bovin. Si l’on suppose un échange parfait un pour un, alors tous ces veaux seraient retranchés du stock de veaux issus d’un croisement laitier-boucherie dans la chaîne d’approvisionnement du secteur bovin.

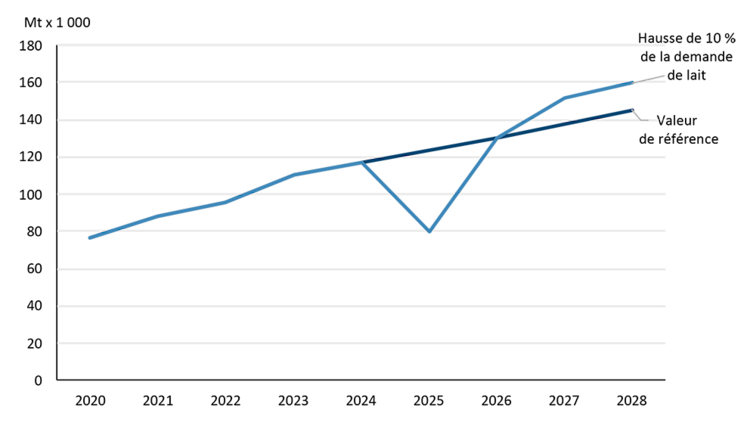

Dans ce scénario hypothétique, les répercussions sur l’offre de bœuf sont visibles. En 2025, il y aurait une diminution de la contribution des croisements laitier-boucherie à l’offre de bœuf, soit une réduction de 35 % par rapport au niveau de référence. Dans l’ensemble, il y aurait une réduction globale de 3 % de l’offre de bœuf en 2025, toutes choses étant égales par ailleurs. Il s’agit toutefois d’un choc unique. Lorsque ces génisses deviendront des vaches fraîches en 2027, le stock total de vaches laitières augmentera; et comme les cycles de reproduction se poursuivront à partir de ce moment, davantage de veaux issus d’un croisement laitier-boucherie pourront théoriquement réintégrer la chaîne d’approvisionnement. D’ici 2028, la contribution des croisements laitier-boucherie à la chaîne d’approvisionnement en bœuf est supérieure de 10 % à la valeur de référence.

Figure 4 : Production bovine à partir de veaux issus d’un croisement laitier-boucherie selon différents scénarios

Sources : Statistique Canada, AAC, Lactanet et Services économiques FAC

Bien entendu, ces chiffres reposent sur de nombreuses hypothèses. Mais d’une manière générale, ils montrent comment des variations de la demande de lait pourraient avoir un impact sur l’offre de bœuf à court et à long terme. Cette analyse ne tient pas compte du rôle des importations de veaux de type laitier d’engraissement et de bétail d’engraissement issu d’un croisement laitier-boucherie en provenance des États-Unis, qui constituent une source de plus en plus importante de bovins d’engraissement pour les parcs d’engraissement au Canada.

En conclusion

L’augmentation des croisements laitier-boucherie a offert des possibilités aux producteurs et productrices, aux parcs d’engraissement et aux transformateurs, y compris un approvisionnement annuel de veaux. Toutefois, une hausse de la demande en lait accentuerait le resserrement de l’offre de bœuf à court terme, ce qui ferait grimper davantage les prix déjà élevés. Même si elle demeure généralement assez stable, la consommation de certains produits laitiers est en hausse depuis le début de l’année, en particulier pour le yogourt (8,0 %), la crème glacée (6,3 %) et le beurre (4,2 %). Toutefois, à long terme, l’offre de bœuf pourrait augmenter, à mesure qu’un plus grand nombre de veaux issus d’un croisement laitier-boucherie sont produits par l’entremise d’un plus grand cheptel de vaches laitières. Une chose est sûre : il s’agit d’une tendance qui n’est pas près de s’estomper et son importance croissante dans l’approvisionnement en bœuf canadien est remarquable.

Graeme Crosbie

Économiste principal

Graeme Crosbie est économiste principal à FAC. Il se concentre sur l’analyse et les perspectives macroéconomiques, ainsi que sur le suivi et l’analyse des tendances dans les secteurs des produits laitiers et de la volaille. Grâce à son expertise et à son experience en développement de modèles, il génère des prévisions sur le contexte opérationnel agricole dans son ensemble, aidant ainsi la clientèle et le personnel de FAC à surveiller les risques et à repérer les occasions.

Graeme travaille à FAC depuis 2013. Il a notamment oeuvré dans les domaines du marketing et de la gestion du risque avant de se joindre à l’équipe des Services économiques en 2021. Il détient une maîtrise en sciences avec spécialisation en économie financière de l’Université de Cardiff ainsi que le titre d’analyste financier agréé (CFA).